Новости

Губернаторам выдали план на медицинскую пятилетку

В начале 2025 года правительство прописало KPI по здравоохранению для губернаторов — конкретные показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы глав субъектов. Главный из них — рост ожидаемой продолжительности жизни, подразумевающий кратное увеличение объема услуг по реабилитации, резкое снижение заболеваемости ВИЧ и туберкулезом, рост приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ). По мнению экспертов, влияние глав регионов на отрасль крайне ограничено, а завышенные требования могут привести к фальсификации медицинской статистики, выяснил «МВ».

Болевые точки

Правительство опубликовало в январе 2025 года ключевые показатели для оценки эффективности (KPI) работы глав российских регионов. Они разработаны с учетом утвержденных национальных целей до 2035 года и, по замыслу авторов, призваны помочь администрации президента (АП) в оценке деятельности губернаторов.

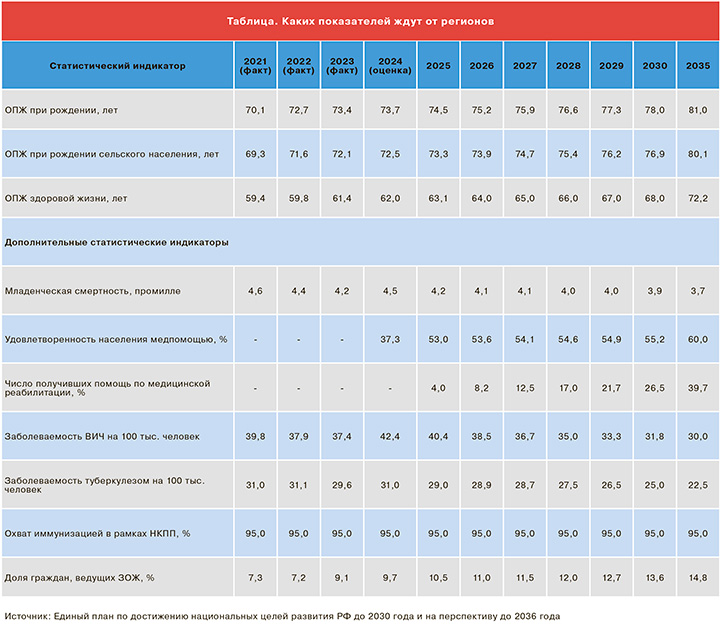

Из 21 общего показателя на четвертом месте оказался главный для здравоохранения — ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), который разбили на 10 точечных индикаторов. В качестве целевых пока определены главные таргеты по национальным проектам.

Кроме того, в общих KPI прописан новый показатель, также частично касающийся здравоохранения, — удовлетворенность участников специальной военной операции (СВО) условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Конкретные цифры пока не приводятся.

Всем сосредоточиться

Для роста ОПЖ регионам предложено обеспечить «сочетание доступности базовой медицинской помощи первичного звена, повышения качества диагностики (в том числе за счет развития телемедицины) и доступности высокотехнологичной помощи». Рост продолжительности жизни будет оцениваться сразу с трех сторон: при рождении, при рождении сельского населения и ОПЖ здоровой жизни. Регионы должны сконцентрироваться на повышении доступности и качества медпомощи в первую очередь при заболеваниях, остающихся основными причинами смертности (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования). Для этого планируется модернизировать к 2030 году почти 30 тыс. объектов первичного звена здравоохранения и расширить диспансерное наблюдение за пациентами, включив в него дистанционный мониторинг.

Помимо трех основных целей, связанных с ОПЖ, прописаны еще семь дополнительных статистических индикаторов. Например, появляется цель по развитию медицинской реабилитации — к 2030 году помощь по этому профилю должны получать минимум 13 млн россиян.

Регионам также предложено сконцентрироваться на борьбе с социально значимыми заболеваниями: ВИЧ, туберкулезом. Заболеваемость ВИЧ должна снизиться к 2035 году до 30 случаев на 100 тыс. человек, туберкулезом — до 22,5 случая на 100 тыс. А удовлетворенность населения медпомощью по результатам оценки общественного мнения должна превысить к 2030 году 55%, а к 2035-му — 60%.

Прописаны также показатели по увеличению доли граждан, которые соблюдают ЗОЖ, охват вакцинацией, младенческая смертность.

Все в твоих руках

Губернаторы могут и должны влиять на эти показатели, считает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов: заболеваемость и продолжительность жизни населения складываются из экономических и социальных факторов, которые находятся в их руках. «Доходы граждан, от которых зависят качество питания и уровень напряженности труда, а также количество денег, выделяемых на здравоохранение, — все это позволяет местным властям влиять на заболеваемость, кроме некоторых исключений (детская инвалидность из-за выхаживания тяжелых недоношенных новорожденных, онкология из-за роста возраста дожития и т.д.)», — пояснил эксперт. Часто не связанные напрямую с медициной вещи позволяют решить проблемы в отрасли, например, борьба с «серой занятостью» помогает активнее пополнять местный бюджет налогами, которые можно направлять на медпроекты.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, губернаторы имеют рычаги для достижения указанных целей, а расширение KPI связано с новыми нацпроектами. При этом часть показателей, которые касаются смертности, определяются не столько достижениями медицины, сколько тем, как построена система соцзащиты и информполитики. А иногда и другими вещами: например, продолжительность жизни меняется от того, как устроена безопасность на дороге (это влияет на смертность среди молодых мужчин), а провал в экстренной помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям снижает ОПЖ у женщин старшего возраста.

Одно из направлений работы, напрямую влияющее на ОПЖ, — борьба с алкоголизмом. Особенно, по мнению Сафонова, это актуально для экономически депрессивных регионов (Магадан, Приморский край, Якутия, Крайний Север).

При этом, по словам политолога, автора рейтингов региональной устойчивости Михаила Виноградова, «это иллюзия — считать, что, если все правильно построить, болезней не будет». «У ВИЧ, туберкулеза есть множество причин, не связанных только с качеством работы медучреждений. Да и в регионах нередко немало федеральных клиник, влияние на которые у губернатора ограничено. А главный KPI — продолжительность жизни — зависит от множества факторов, включая ведение боевых действий или эпидемии типа COVID19», — пояснил он «МВ». Кроме того, Виноградову сложно представить, чтобы невыполнение каких-то показателей по здравоохранению влияло на позиции губернаторов — реальные их KPI заключаются в том, чтобы не попадать в скандалы, а также просто нравиться АП.

Эксперт по региональной политике Александр Кынев считает, что подробные KPI написаны прежде всего для регламента: чиновникам необходимо обозначать список приоритетов, чтобы позже можно было требовать отчетность. «Есть вероятность, что региональные власти теперь будут немного пристальнее смотреть в сторону конкретных целей: борьба с ВИЧ, туберкулезом, рост ЗОЖ. Это просто некая карта с фронтом основных работ», — полагает эксперт. Но он тоже сомневается, что из-за недостижения показателей в сфере здравоохранения у губернаторов могут возникнуть проблемы.

Отчет или результат

Сафонов считает, что вначале необходимо провести аудит регионального здравоохранения, чтобы выявить имеющиеся проблемы и определить необходимый объем финансирования для их решения.

«Есть Москва, и для нее эти KPI реальны. А есть Якутия, где снижение смертности завязано на доступности медпомощи, а этого можно достичь только с большим использованием санавиации, на что у региона не хватит собственных средств. Есть Магадан, где на продолжительность жизни влияет комплекс проблем, включая алкоголизм и крайнюю бедность населения. Власти также без отдельного федерального финансирования кардинально цифры поменять не смогут», — отметил он.

Есть риск, что без поддержки из Москвы власти на местах могут просто начать «рисовать» нужные цифры, предупреждает Сафонов: «Не забываем, что все здравоохранение находится в подчинении субъекта, и регион может оказывать воздействие на первичную статистическую базу. У них есть возможность спускать целеуказания медучреждениям и врачам, чтобы ориентировать их на положительные отчеты».

Основной риск введения таких KPI в том, что это будет побуждать медработников избегать фиксирования данных, подтверждает Виноградов. Он привел в пример, как в советское время врачи старались часто не ставить пациентам инфекционные диагнозы, чтобы победить в соцсоревновании.

Кынев отметил, что многие новые показатели завязаны на общественном мнении (например, удовлетворенность медпомощью), но в регионах нет независимых социологических служб: обычно это одна компания, которая работает на администрацию. «Поэтому выяснить реальное положение дел, особенно если этот отчет пойдет выше, представляется невозможным», — уверен он.

Есть также вероятность, что регионы будут по-разному трактовать достижение поставленных целей и также быстро отчитываться об их выполнении, добавил Сафонов. Например, пара занятий лечебной физкультурой и путевка в санаторий могут приравниваться к оказанию реабилитационной помощи. А цель по увеличению числа граждан, ведущих ЗОЖ, вообще можно трактовать как угодно — выяснить реальную долю тех, кто качественно питается, занимается спортом и вовремя ложится спать, невозможно.

Надежда на ЕГИСЗ

Более оптимистично настроена Попович: если регионы нормально подготовили территориальные программы ОМС, обосновали и получили дотации, в развитии здравоохранения у них не должно возникать проблем, считает она. «Эти цели не зависят от экономического состояния регионов. Да, деньги в некоторой степени могут влиять на продолжительность здоровой жизни, так как важно, что едят люди. Но вообще-то здоровое питание может быть доступным, если населению объяснили, что и сколько нужно есть. А для малоимущих граждан у регионов как раз должны быть программы поддержки, обеспеченные бюджетными средствами», — уверена эксперт.

Она также усомнилась в возможности масштабных фальсификаций медстатистики. «У нас есть система ЕГИСЗ, которая получает первичные данные в режиме онлайн, и подтасовать их сложно. Для этого все медработники должны вносить фальсифицированные цифры в угоду губернатору, что сложно реализовать. Поэтому такое опасение — если не из прошлого века, то из прошлого технологического периода точно», — подчеркнула Попович.

Один из собеседников «МВ», пожелавший остаться анонимным, не исключил, что новые KPI ждет судьба майских указов президента 2012 года — с таким долгосрочным планированием и амбициозными задачами цели так и останутся вечными.

|

«Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году, заложенного новым нацпроектом, невыполнимо в тех условиях, в которых находится российское здравоохранение. Дело в том, что средства этого проекта направлены прежде всего на инфраструктуру: оснащение больниц оборудованием, открытие новых медучреждений. Это все, конечно, важно, но на фундаментальные проблемы отрасли, которые могут реально повысить доступность и качество медпомощи, деньги не предусмотрены. Среди этих проблем главная — дефицит медицинских кадров, невысокая оплата труда и неравенство по регионам. Например, в 2024 году тарифная ставка у половины врачей в стране была менее 34 тыс. руб., а у медсестер — менее 19 тыс. руб. (без учета Москвы и Петербурга), что вынуждает большинство из них перерабатывать. Разница в оплате труда медработников в регионах достигает трех раз, соответственно, где она невысокая, снижается обеспеченность кадрами. Мы сделали расчеты, как достичь ОПЖ, равной 78 годам к 2030 году, по разным методикам. Вывод один: надо вкладывать в здравоохранение не меньше 5% ВВП, но в 2024 году в отрасль было направлено 3,5% ВВП (6,7 трлн руб.), в 2025-м — около 3,7% ВВП (7,5 трлн руб.). Дополнительные деньги должны быть вложены в увеличение оплаты труда медработников и преподавателей медвузов. Еще потребуется создание системы всеобщего лекарственного обеспечения, чтобы лекарства в амбулаторных условиях были бесплатно доступны не только тем, кто имеет льготы, но всем, кому врач выписал рецепт, как во всех развитых странах. Кстати, 5% ВВП для здравоохранения — это нижняя планка. Столько потребуется, если одновременно ВВП будет расти со средним темпом 2—3% в год, а потребление алкоголя к 2030 году снизится на 45%. Если этого не произойдет, потребуются еще большие вложения. В России уже на конкретных примерах видно, как увеличение финансирования отдельных направлений помогает получать результат в сохраненных жизнях. Появился проект по совершенствованию перинатальной помощи. В итоге за 10 лет (с 2013-го по 2023 год) младенческая смертность снизилась в два раза, а проект по онкологии помог с 2019-го по 2023 год снизить смертность от новообразований на 5,6%. Особенно странно требовать от субъектов достижения амбициозных показателей по ВИЧ и туберкулезу, в то время как финансирование региональных бюджетов, из которых оплачивается оказание помощи при инфекционных заболеваниях, в 2025 году сокращается на 11%. Можно сколько угодно спускать такие задания губернаторам, но без необходимого финансирования цели нацпроекта недостижимы. В итоге это выльется только в то, что начнут «рисовать» нужные показатели». Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением |

Лада Шамардина

источник : https://medvestnik.ru